PR

この記事は、自宅を事務所にした場合に「どこまで経費になるか」迷っている方向けの記事です。

自宅が事務所の場合の経費については、「経費に算入する理由」を明確にしておけば、税務調査が入った時にも説明ができます。

この記事で、経費にする割合の計算方法を把握しましょう。

※この記事の経費計算方法なら税務調査が入っても絶対に大丈夫というわけではありません。

自宅兼事務所の経費計算方法

自宅を事務所としている場合、経費となるものがいくつかあります。

ただ全額経費になるという訳ではなく、「仕事で使った分だけ」というのがポイントです。

ここでは、仕事用の経費の計算方法を解説します。

各自宅が持ち家と賃貸の場合に分けて紹介していきます。

経費が「不正」とみなされると追徴課税を課せられる

まず、経費が不正とみなされた場合にどうなるのかを説明します。

税務調査で経費計上方法が不正とみなされると追徴課税を課せられます。

ペナルティとして追加納付額に10%以上の率を乗じた金額を支払うことになります。

税務調査で「不正」とみなされないポイント

税務調査が入った際に、「経費にすることが客観的に見て相当である」ことを証明する必要があります。

仕事用スペースが明確に分かれている、明らかに仕事で使ったお金であることを証明できるようにします。

ただし、自分たちは経費することが妥当だと思っていたのに、税務署側が否認して裁判になった事例もあります。

できれば無料税理士相談等で確認をとることをおすすめします。

持ち家、賃貸共通の経費

自宅の電気代は、仕事用のスペースの広さや仕事時間から算出することが多いようです。

飲食店等で明らかに仕事用のスペースが明確な場合は、自宅の総面積と仕事用のスペースの割合で計算することが可能です。

例1:面積で計算

自宅の総面積:100㎡

飲食店のスペース:20㎡

→電気代のうち20%を経費計上する

また、仕事をしている間に他にプライベートで電気を使う人がいなければ、仕事時間で計算することも可能です。

例2:仕事時間で計算

1日の仕事時間が6時間

→電気代のうち25%を経費計上する(6時間÷24時間=0.25)

リビングに仕事用のPCがあるなど、プライベートと仕事のスペースが混在している場合は注意が必要です。

飲食店や作業部屋がなく、仕事用のスペースが明確に分かれていない場合はもう少し細かく計算することをおすすめします。

例として、コンセントの数を元に計算することができます。

(仕事で使うコンセントの数)÷(自宅のコンセントの総数)

自宅に自分以外にもプライベートで電気を使う人がいる場合もこのコンセントの数で計算することが可能です。

水道、ガス代は、飲食店や美容院等を除くと経費計上するのは厳しいです。

計上できても数%といったところです。

飲食店等であれば、面積や仕事時間で計算することが可能です。

例:面積で計算

自宅の総面積:100㎡

飲食店のスペース:20㎡

→電気代のうち20%を経費計上する

最も手早いのは、仕事用の車とプライベートの車を完全に分けることです。

徹底的に税務調査対策をするのであれば、以下の内容を毎日記録することがおすすめです。

- その日の訪問先

- 始業時と就業時の車の走行距離

一方、多くの人は仕事用とプライベートの車で混在して利用していると思います。

この場合は仕事時間で算出することが多いようです。

例:仕事時間で計算

1日のなかで仕事時間が6時間

→ガソリン代のうち25%を経費計上する(6時間÷24時間=0.25)

プライベート用の携帯で仕事をしている場合、「仕事でどれくらい携帯を使っているか」を明確にする必要があります。

この携帯料金の経費部分の計算方法については、国税庁が参考となるデータがありました。

仕事で使った経費

1か月分の携帯料金×(仕事をした日数/該当月の日数)×(1日当たりの仕事の時間の割合)

インターネット料金も同様に計算します。

プライベートと仕事用のスペースが明確に分かれていれば経費計上は比較的簡単ですが、混在している場合は注意です。

特に白色申告の方は、仕事部屋といった明確な事業用スペースがない場合はパーテーション等で部屋を区切りましょう。

(前略)……必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。

所得税基本通達 45-2 – 国税庁

白色申告の場合、前提条件として費用のうち50%以上が事業用でなければ経費計上ができません。

つまり、賃貸暮らしなら床面積のうち事業用の割合が50%を超えていなければ、家賃の経費計上自体ができないということです。

ところが、上記の引用文のように「その必要である部分を明らかに区分することができる場合」には、必要に応じて経費にすることができます。

パーテーション等で部屋を仕切るなどの工夫が必要です。

住宅ローン控除は、事業用面積が50%を超えると利用できません。

白色申告の方で持ち家の場合、事業用面積を50%未満におさえつつ、仕事用スペースを明確にする必要があります。

持ち家を事務所にしている場合の経費

持ち家を事務所にしている場合、建物に関わる費用の一部を経費として計上できます。

- 固定資産税

- 建物の減価償却費

- 火災保険料、地震保険料

- 住宅ローンの利息

それぞれを、仕事用のスペースが占める割合に合わせて計上します。

例:面積で計算

自宅の総面積:100㎡

飲食店のスペース:20㎡

→固定資産税のうち20%を経費計上する

持ち家を事務所にしている場合の注意点

持ち家を事務所にしている方で、住宅ローン控除を利用している方は注意が必要です。

住宅ローン返済分のうち、利息部分だけが経費となります。

また、住宅ローン控除を受けるには以下の条件があり、事業用面積の割合が大きいと控除の対象から外れる可能性があります。

- 床面積の2分の1以上が自宅であること

- 住宅を新築、または新築住宅を取得し、2009年1月1日から2025年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供すること

- 工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること

- 床面積が50平米以上であること

賃貸の部屋を事務所にしている場合の経費

借りた部屋を事務所をしている場合、以下の支払い料金の一部を経費とすることができます。

- 賃料

- 礼金

- 管理費

- 契約更新料

- 火災保険料

それぞれを、仕事用のスペースが占める割合に合わせて計上します。

例:面積で計算

自宅の総面積:100㎡

飲食店のスペース:20㎡

→賃料のうち20%を経費計上する

賃貸の部屋を事務所にしている場合の注意点

部屋を契約した際に支払う敷金は費用とすることはできません。

解約時に基本的に返金されるからです。

礼金が20万円以上の場合、減価償却が必要になります。

20万円未満であれば、事業用の床面積の割合などに応じて経費にすることができます。

自宅を事務所にするもう1つの問題

自宅を事務所にしている場合、どこまでが経費にできるかは重要な問題です。

ところが、もう1点気を付けたいのが個人情報の問題。

名刺やHPに自宅住所を記載すれば、不特定多数の人に個人情報が伝わります。

そこで、自宅住所を非公開にする方法を紹介します。

名刺の住所で困る個人事業主・フリーランスの解決策

名刺の住所で困る個人事業主・フリーランスの解決策 自宅住所を非公開にする方法

自宅住所を名刺やHPに記載することにはリスクがあります。

「お金がある」と認識されれば、資産運用会社のターゲットにされて営業が訪問してきたり、泥棒のターゲットにもなり得ます。

ここでは、名刺やHPに記載できる仕事用の住所を手に入れる方法を紹介します。

事務所やレンタルオフィス

一般的な自宅以外の住所を手に入れる方法として、事務所やレンタルオフィスを想像される方が多いと思います。

たしかに仕事用の住所を手に入れる方法として認知度は高いのですが、コストがかかりすぎます。

わざわざ、使わない部屋を住所のためだけに契約するのはおすすめできません。

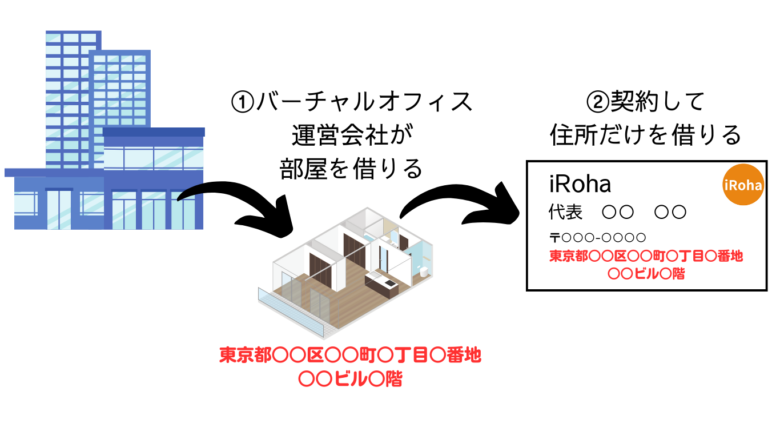

バーチャルオフィス

先ほど事務所やレンタルオフィスを例に挙げましたが、「住所だけ」を安く借りる方法にバーチャルオフィスというものがあります。

実際に部屋を借りるわけではないので、自分だけが自由に使える部屋はありません。

ただ、都内一等地の住所でも驚くほど安い金額で使うことができます。

【個人事業主必見】自宅以外の住所を手に入れる方法とメリット

【個人事業主必見】自宅以外の住所を手に入れる方法とメリット バーチャルオフィスとは

ここでは、バーチャルオフィスの概要やできること、相場を紹介します。

個人事業主にバーチャルオフィスがおすすめな理由がお分かりいただけるかと思います。

バーチャルオフィスでできること

- HPに借りた住所を記載する

- 名刺に借りた住所を記載する

- ネットショップの販売者情報として使う

- 借りた住所を個人事業主の住所欄に記載できる

- 借りた住所で法人登記する

- 郵便物を受取・転送してもらう

- 貸会議室を利用する

- 固定電話番号を借りる

バーチャルオフィスで借りた住所は、仕事でフル活用することができます。

HPや名刺に借りた住所を記載することはもちろん、個人事業主の開業届の住所や法人登記の際の会社所在地としても使用できます。

また、取引先等からバーチャルオフィス宛てに郵便物が届いても、受け取って転送してもらえます。

バーチャルオフィスの違法性

バーチャルオフィスの利便性・コスパの良さは魅力的でも、違法性が心配な方もいらっしゃるかと思います。

バーチャルオフィスで借りた住所を使っても、違法ではありません。

法人登記で使っても、ネットショップの販売者情報として使っても咎められることはありません。

バーチャルオフィスの料金相場

バーチャルオフィスの料金相場がこちら。

バーチャルオフィスは利用目的によって料金が大きく変わります。

選び方を間違えると、使いたいサービスがない、もしくは使わないサービスにまでお金を払うことになります。

個人事業主向きなバーチャルオフィスを知りたい方は、こちらの記事をどうぞ。

【一覧表で簡単比較】個人事業主におすすめなバーチャルオフィスをプロが厳選

【一覧表で簡単比較】個人事業主におすすめなバーチャルオフィスをプロが厳選 自宅兼事務所の方はバーチャルオフィスがおすすめ

この記事では、自宅を事務所にしている場合、どこまでを経費にするかを紹介してきました。

経費も重要なのですが、個人情報の面にもぜひ目を向けて頂きたいです。

バーチャルオフィスであれば、安いものでワンコインで住所を借りることも可能です。

格安バーチャルオフィスまとめ記事もありますので、参考になれば嬉しいです。

【宅建士厳選】利用パターン別格安おすすめバーチャルオフィス10社

【宅建士厳選】利用パターン別格安おすすめバーチャルオフィス10社 一緒にあなたにぴったりなバーチャルオフィスを考えます。

- バーチャルオフィス選びに時間をかけられない

- バーチャルオフィス選びで失敗しないか不安

そんな方に、分析数200社超えのプロがアドバイスします。

お気軽にお問合せください。

バーチャルオフィス選びに

疲れた方へ。

バーチャルオフィスを選ぶ基準が分からない。

絞り込めない。

嫌になってきたから契約を諦めようかな…

そんな方はレゾナンスを1度検討してみましょう。

/ 口コミ・分析記事 \